- Автор фото, army.mil

В то время как полноценный мирный договор между Украиной и Россией выглядит слишком сложной и отдаленной во времени задачей, открытые и закрытые переговоры между сторонами посвящены чуть более реалистичной цели — временному прекращению боевых действий.

Это перевод материала, опубликованного на сайте Украинской службы Би-би-си. Оригинал на украинском языке можно прочитать здесь.

В современной истории есть несколько примеров, когда войны завершались не мирными договорами, а именно перемириями — простыми соглашениями о прекращении огня, которые часто рассматривались как временные.

Иногда это происходило без громких церемоний подписания, но главное — с реальным прекращением боевых действий.

Самым известным случаем было 71-летнее перемирие между Северной и Южной Кореей. Еще с 2022 года «корейский сценарий» обсуждается и как возможный вариант прекращения российско-украинской войны.

Но есть и другие исторические примеры, когда активные фазы войн заканчивались без формальных мирных договоров и позволяли странам развиваться дальше, несмотря на юридически «незакрытый гештальт» вооруженного конфликта.

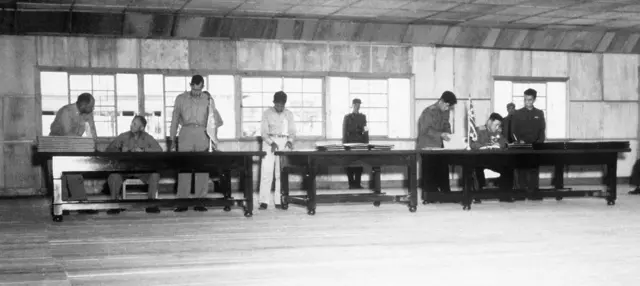

Пханмунджомское перемирие (Корейская война, активная фаза: 1950 – 1953 гг.)

Переговоры о перемирии в Корейской войне начались менее чем через год после начала боевых действий: в июле 1951 года. Но на то, чтобы договориться о прекращении боевых действий, ушло два года.

Затем война перешла от активных маневренных действий и наступлений обеих сторон (с одной стороны — Северной Кореи и «Китайских народных добровольцев» при поддержке СССР, с другой — Южной Кореи и Сил ООН во главе с США) в фазу окопного противостояния в духе Первой мировой войны.

Автор фото, United Nations Command

Поэтому в древней корейской столице, городе Кэсон недалеко от линии фронта, соперники впервые решили договориться о перемирии.

Причем среди участников переговоров не было Южной Кореи. Переговоры начали вести КНДР, «Китайские народные добровольцы» и силы ООН, а южнокорейцы стали лишь наблюдателями. Ведь их президент Ли Синман был последовательным противником переговоров и настаивал на продолжении войны.

Основными проблемными вопросами была линия прекращения огня, контроль за соблюдением перемирия, а также судьба пленных — всех ли возвращать другой стороне, или позволять кому-то из них самим решать, хотят ли они возвращаться, например, в КНДР.

Но главным препятствием, как говорят историки, на самом деле был лидер СССР Иосиф Сталин. А именно от Советского Союза Северная Корея получила большую часть вооружений и техники, а также «военных советников».

«С точки зрения Сталина, затягивание войны отвечало интересам Советского Союза, потому что американцы „увязли» в Корее. Было понятно, что пока они воюют там, то нигде больше проблемы для СССР они не создадут. А если СССР решит создать им проблемы, то Соединенным Штатам будет трудно ответить», — объясняет кореевед и профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Автор фото, Getty Images

Поэтому переговоры продолжались вяло на фоне позиционной войны — рейдов, неудачных попыток наступления, боев за локальные высоты и противостояния в воздухе.

Попытки ускорить мирный процесс предпринимал новый президент США Дуайт Эйзенхауэр, который хотел завершить непопулярную в Соединенных Штатах войну.

Но его усилия не давали результатов вплоть до смены руководства Кремля.

«Настоящий перелом произошел только после смерти Сталина 5 марта 1953 года. Вскоре Президиум ЦК КПСС проголосовал за прекращение войны в Корее, а советское правительство выступило с соответствующим заявлением», — рассказывает украинский историк и соавтор видеоблога «История без мифов» Владлен Мараев.

27 июля 1953 года в населенном пункте Пханмунджом стороны (опять при отсутствии не желавшей участвовать Южной Кореи) договорились о перемирии и решили проблему 4-километровой демилитаризованной зоны и добровольной репатриации пленных.

Это перемирие фактически было рассчитано всего на три месяца.

После этого планировали провести «политическую конференцию», результатом которой уже должен был стать полноценный мирный договор.

Автор фото, army.mil

Такая конференция действительно состоялась в 1954 году в Женеве. Однако договориться о договоре на ней не получилось — слишком много противоречий было у всех сторон.

Но активная война из-за этого не возобновилась. Трехмесячное перемирие в Пханмунджоме продолжается и по сей день.

«Режим перемирия держится, потому что никому особо не выгодно его нарушать. В 1960-х северокорейцы рассчитывали на возможную революцию в Южной Корее, вроде того, что произошло во Вьетнаме. И тогда была серия жестких конфликтов на демаркационной линии: и перестрелки, и рейды. Но большую часть времени все было достаточно спокойно», — отмечает Андрей Ланьков.

И хотя напряженность между Северной и Южной Кореей никогда не исчезала, 71 год между ними продолжается «плохой мир», а не активная «хорошая» война, что позволило Южной Корее стать одной из самых технологически развитых стран мира.

Перемирие на Кипре (активная фаза войны: 20 июля — 18 августа 1974 года)

Полвека длится и перемирие, которым завершился греко-турецкий конфликт на Кипре и турецкое вторжение на остров в 1974 году.

Перед этим на острове, где большинство населения составляли этнические греки, а турки проживали в анклавах, произошел вооруженный переворот. К власти пришли радикальные силы, которые выступали за «Enosis» — объединение с Грецией.

В ответ Турция начала десантную операцию под названием «Аттила», официально — «для защиты турок-киприотов». На острове началось военное противостояние и взаимные убийства представителей обеих общин.

Турецкие войска захватили плацдарм на северном побережье Кипра, а затем расширили подконтрольную территорию более чем на треть острова, включая северную часть столицы Никосии.

Автор фото, Министерство обороны Греции

Параллельно (и во многом — из-за этих событий) в Греции пал режим военной хунты «черных полковников», который был инициатором прогреческого переворота на Кипре.

Наконец, со второй попытки, 16 августа 1974 года было объявлено о прекращении огня, которое действует до сих пор. С турецкой стороны погибло до 3,5 тыс. солдат и мирных жителей, с греческой — до 6 тыс.

Остров оказался разделенным на две части: южную «греческую» и северную «турецкую», впоследствии ставшую непризнанной Турецкой Республикой Северного Кипра. Их разделяет буферная зона — «Зеленая линия» под контролем миротворческих сил ООН.

С тех пор было несколько попыток заключить настоящий мирный договор и даже объединить Кипр.

Самым известным стал «План Аннана», инициированный в начале 2000-х годов тогдашним генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном и направленный на создание федеративной Объединенной Республики Кипр.

В 2004 году план был вынесен на референдум в обеих частях острова. Результаты оказались противоположными.

Большинство турок-киприотов поддержали этот план, но более двух третей греков-киприотов его отвергли. Попытка провалилась.

В итоге заключенное 50 лет назад перемирие на Кипре так и остается формальной основой прекращения боевых действий, а полноценного мирного соглашения не получилось.

Что не помешало греческой части Кипра развиваться и вступать в ЕС.

В то же время нерешенность кипрского вопроса остается одним из главных препятствий на пути европейской интеграции Турции.

При этом и Греция, и Турция являются членами НАТО.

Резолюция Совета Безопасности ООН №598 (Ирано-иракская война, активная фаза: 1980 – 1988 гг.)

Он надеялся, что у ослабленного гражданским конфликтом Ирана, к тому же оказавшегося в международной изоляции, не будет достаточно сил, чтобы противостоять быстрой аннексии нефтеносной провинции Хузестан и полному иракскому контролю над стратегически важной для экспорта нефти рекой Шатт-эль-Араб.

Автор фото, Getty Images

Кроме того, в Багдаде беспокоились о еще одном виде экспорта — так называемом «экспорте исламской революции». И хотели предотвратить его военным путем.

Поэтому 22 сентября 1980 года иракская армия вторглась в Иран, но план «Хузестан за три дня» провалился — боевые действия затянулись и вскоре Иран перешел в контрнаступление.

Таким образом, обе страны погрязли в восьмилетней войне на истощение с огромными экономическими и человеческими потерями — по разным оценкам, с обеих сторон в ней погибло до 1,5 млн военных и гражданских лиц.

В 1988 году измученные войной Багдад и Тегеран пошли на перемирие, предложенное очередной резолюцией Совета Безопасности ООН №598, что означало окончание военных действий.

Эта резолюция, которую позиционировали как «первый шаг к урегулированию» конфликта, фактически осталась единственным полноценным международно признанным документом об окончании ирано-иракской войны.

Впрочем, Саддам Хусейн сразу после начала своего нового вторжения — на этот раз в Кувейт — в августе 1990 года, опасаясь враждебных действий Ирана, предложил Тегерану мирные соглашения с выполнением всех условий резолюции №598. На что иранские власти в итоге согласились 16 августа 1990 года.

Но с формальной точки зрения это была скорее дипломатическая договоренность, которая лишь подтвердила перемирие 1988 года, но не превратила его в юридическое завершение войны. Соглашение не было оформлено как международный договор и не было зарегистрировано в ООН.

«Спустя более чем 31 год после окончания войны Иран и Ирак так и не подписали мирный договор, и официально ситуация между двумя странами остается „перемирием». Вопрос военных репараций постепенно уходит в прошлое, а некоторые положения резолюции Совета Безопасности ООН до сих пор не выполнены», — писал в 2019 году оппозиционный иранский сайт IranWire.

Что говорит история

Помимо упомянутых успешных случаев перемирия, в истории, конечно, есть примеры, когда перемирия длились десятилетиями, но заканчивались возобновлением большой войны.

Наиболее показательным здесь является кашмирский конфликт между Индией и Пакистаном, в ходе которого были заключены три крупных перемирия. Последнее из них можно даже считать действующим в течение 27 лет.

Но каждый раз боевые действия возобновлялись, и Кашмир остается скорее примером тлеющего конфликта, а не установившегося мира.

Автор фото, 39-я отдельная бригада береговой обороны ВСУ

Однако в условиях, когда полноценный мирный договор между сторонами представляется невозможным или слишком сложным (например, когда одни и те же регионы упоминаются одновременно в конституциях двух государств), именно соглашение о прекращении огня может стать основой для мирного решения.

И это работает как для относительно кратковременных конфликтов, так и для многолетних войн на истощение.

А случай Кипра еще и доказывает, что даже с оккупированной территорией и юридически «незавершенной» войной возможно присоединение к крупным межгосударственным союзам, таким как ЕС.

История также показывает, что такие факторы, как трансформация геополитической ситуации, смена или смерть политических лидеров, усталость обеих сторон от войны, могут превратить временные перемирия в «вечный мир», пусть и без формальных мирных договоров.

Главное же для всех таких режимов прекращения огня — реальное, а не декларативное прекращение боевых действий. А также реальный старт мирного процесса, а не перегруппировка и подготовка к новому этапу войны.